『至高の音楽』

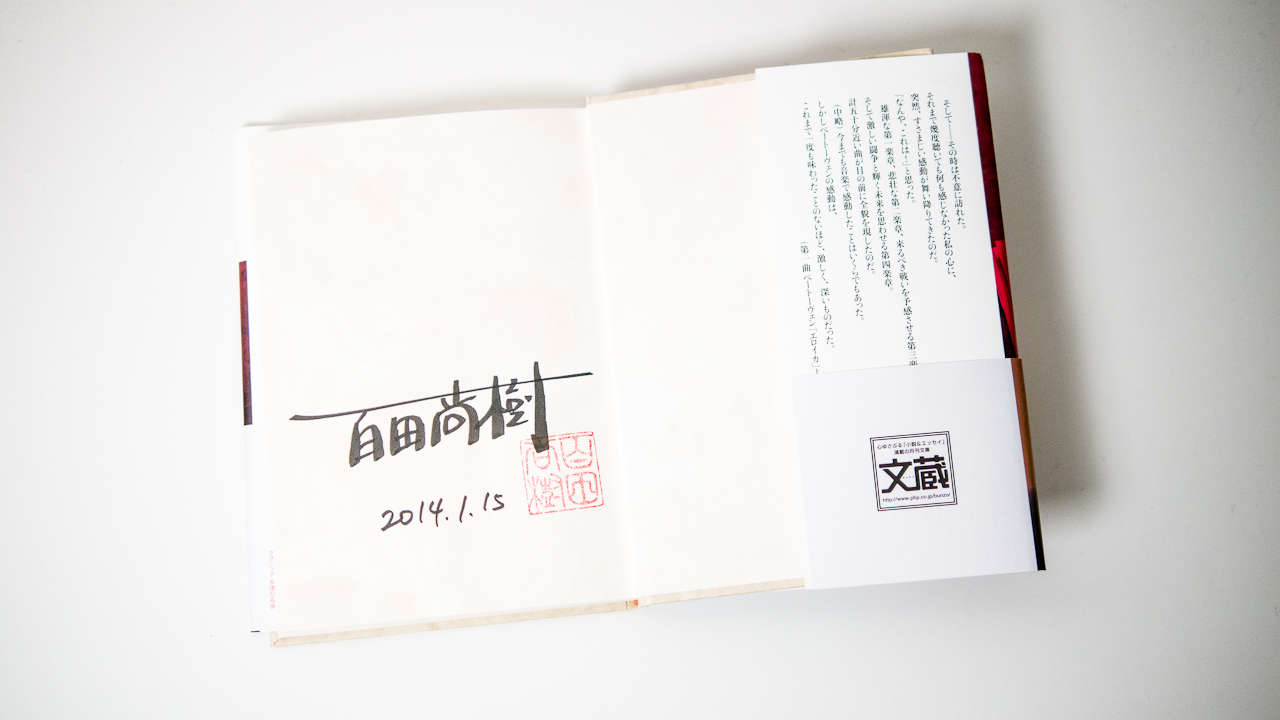

友人から、百田さんのサイン本をいただきました。

お洒落で知的な美しい彼女との出会いは、引っ越しの挨拶。私が入居してご挨拶に行ったものの交流はなく、彼女が越すときに逆挨拶に来てくれて名刺交換したのが始まりです。以来同じバレエレッスンに通ったりご飯に行ったり仲良しになった大好きなYちゃま♥

別なおうちの玄関先では都内の賃貸でご近所へ挨拶するのが珍しかったらしく「ご実家はどの地方なんですか〜?」と言われました。一応東京です。挨拶しない人が多い都内の現状はちょっと寂しい。

さて肝心の本。どんなに言葉を重ねても、音楽そのものを文章で表すのは無理。そうなると使い回されているからこそ伝わりやすい表現を取り入れて読者に音を伝えることになりますよね。たぶん「甘い旋律」とか「美しい」とか「厳粛な」とか。読み手が本格的なクラシックファンであるほど、個人的には近づきがたい分野だな。比喩に頼らないで伝えるならその曲が書かれた時代背景を書く、作者の数奇な運命に例えて書くなどいろいろあるだろうけれど、さて百田さんはどんな舞台装置を使って仕上げたのでしょうか!?

<そして——その時は不意に訪れた。それまで幾度聴いても何も感じなかった私の心に、突然すさまじい感動が舞い降りてきたのだ。「なんや、これは!」と思った。

雄渾な第一楽章、悲壮な第二楽章、来るべき戦いを予感させる第三楽章、そして激しい闘争と輝く未来を思わせる第四楽章、計五十分近い曲が目の前に全貌を現したのだ。(中略)今でも音楽で感動したことはいくらでもあった。しかしベートーヴェンの感動は、これまで一度も味わったことのないほど、激しく、深いものだった。(第一曲ベートーヴェン『エロイカ』より)>

表扉の短文を原文通りに書くだけでなぜか時間がかかっちゃった!? 百田さんの文章って男性っぽくて個性的なんだな。

1章につき1曲が紹介され、曲の山場が収録されたCDもついたこの本。上の抜粋のように百田さんの音楽に対する感動と愛情が溢れた本でした。どう感動したのかを逃げずに書き切っている。奇抜な比喩は使われず、日頃からクラシックに親しんでおられるんだな〜という印象を受けます。

比喩表現といえば、ワインで有名な田崎真也さんが「日向の石灰のような匂い」というのを使っていたそう。もう美味しいとかそういう次元を超えています。それ飲まないといけませんか……? 後ずさりしたくなるような不思議なたとえですが、常識は捨てて記憶に残ったものを呼び起こして例えるのがワイン評論の醍醐味だそうで、びっくり表現はよくあること。

有名なワイン評論家、ロバート・パーカーさんの英文をパッと訳せなかったのはそういうことか。翻訳の実力不足はよそに置いてそう思うことにしとこ。

『至高の音楽』にはアノ本を書いたときのエンディングではコノ曲が流れていた、といったファンが感慨深くなるような秘話も満載。この本を読んだのを機会に、いろんな分野の曲を聴いてみたくなりました。

PHOTO BY KARSTEN